Gennaio 1964

L’autobiografia diretta è, poi, un’operazione artistica perfettamente legittima. Infatti, quando un artista segue una strada autobiografica diretta, non vuole rappresentare soltanto se stesso (né, direi, ci riesce), ma cerca gli altri in se stesso, il maggior numero di altri, perché c’è sempre in lui una spinta all’universalità. Facciamo il caso di Fellini, esponente del procedimento autobiografico diretto. I suoi film hanno sempre ottenuto un grande successo di pubblico: egli è il più popolare tra i nostri autori che si rispettino (gli si riconosce, del resto, un grande senso dello spettacolo, che è un segno vivo della consapevolezza degli «altri»). Ora, se il suo «cercare in se stesso» restasse chiuso in una esperienza privata, come potrebbe comunicare, interpretandole, con folle cosi grandi?

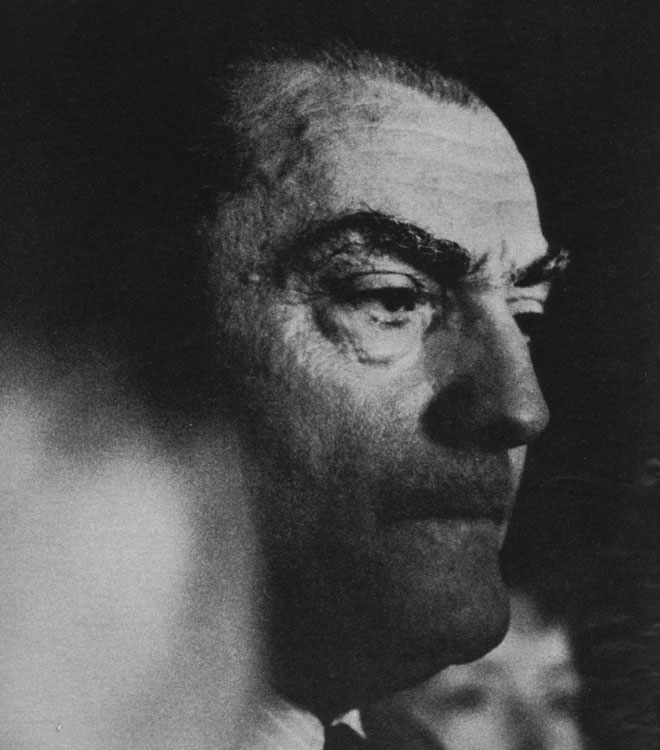

Il caso di Visconti e de Il Gattopardo è emblematico di certi movimenti dell’artista rispetto alla sua opera: infatti, non appena Visconti ha trovato un personaggio (di aristocratico, nell’occasione) in cui potesse riconoscersi senza vergogna, vi si è scartato, vi si è liberato, nel senso dell’autobiografia diretta. Ma non era già autobiografia anche quella di Senso? Sì, lo so, lì c’era soprattutto l’autocritica, mentre qui l’autocritica, pian piano, scompare. Ma allora non c’entra l’autobiografia: c’entra il giudizio che egli dava dell’aristocrazia. E poi, se ne Il Gattopardo ci può essere del narcisismo, perché non ci potrebbe essere del masochismo in Senso?

Semmai, bisognerebbe vedere a quali contenuti può condurre, tendenzialmente, l’attitudine all’autobiografia diretta: benché, anche qui, non esistano regole (la ricerca potrebbe integrare uno scritto assai stimolante di Bernard Pinguad: Le cinema du «JE» et du «Je», apparso sul n. 211 di Les Temps Modernes, dove si dicono cose in gran parte condivisibili a proposito di Le mani sulla città e Le feu follet). Ma il procedimento, in nessun caso, è un ostacolo all’arte. Anzi, io penso che, ogni tanto, ciascuno di noi dovrebbe compiere questo totale bilancio di se stesso, per tentare di misurare il mondo in base alla propria, diretta, concretissima esperienza. Ogni uomo, d’altronde, partecipa dell’umanità. Cercando in se stessi si trova, quindi, sempre, almeno una parte del proprio tempo.

La tradizione e il linguaggio. Ci si è mai chiesti perché Visconti ha quasi sempre bisogno di un testo letterario «alle spalle»? Io credo di poter rispondere: in parte, perché — teatralmente — ha l’attitudine del «metteur en scène»; ma, soprattutto, perché ha bisogno di una tradizione — di una grande tradizione riconosciuta (i suoi autori sono spesso grandi autori) — per poter esistere. È chiaro, per esempio, che, continuando il confronto, anche alle spalle di Fellini ci sono delle radici: ma esse non si organizzano in «tradizione consapevole», cioè in un complesso organico di valori storici — politici — letterari — psicologici. Perciò Fellini inventa per conto suo, parte da se stesso, da soggetti originali: non ha la coscienza dei suoi antenati, che pure ci sono. Insomma, di fronte a Fellini siamo noi a dover cercare il suo albero genealogico (che egli non conosce); mentre Visconti, il suo, tende a metterlo addirittura in scena. E se Fellini torna indietro nel suo passato, giunge, al massimo, alla sua propria infanzia, chiusa com’è la sua cultura nella sua propria vita (di qui, anche, la necessità di esercitare i suoi sfoghi fantastici nell’autobiografia diretta: tutto quello che crede di avere, è se stesso); mentre il passato di Visconti è assai più lontano, è storico: e se giunge all’autobiografia diretta, vi giunge attraverso un personaggio di cent’anni fa (non è curioso?).

Il confronto con Fellini ci permette anche un discorso sul linguaggio: Fellini, infatti, a causa di questa sua mancanza di consapevolezza delle tradizioni, usa un linguaggio aperto, moderno anche sul terreno delle strutture del racconto, disposto com’è a tutte le rotture dei moduli tradizionali. Al contrario, Visconti, dopo l’«exploit» de La terra trema, ha cercato sempre più un linguaggio tradizionale, solido e ben piantato, addirittura legato a certi moduli del teatro: o alla conquista delle strutture del romanzo di tipo ottocentesco. La constatazione potrebbe avere anche una conseguenza contenutistica. Infatti, mentre Visconti ha sempre mostrato una consapevolezza ideologica che era — per molti aspetti — più avanzata di quella di Fellini, ma è giunta, in questo momento, ad esiti conservatori; la novità del linguaggio di Fellini può sempre riservare delle sorprese anche in senso contenutistico.

È, un poco, la bilancia che si è instaurata tra i due nostri grandi registi, già dal confronto tra La strada e Senso; poi tra La dolce vita e Rocco e i suoi fratelli; oggi tra Otto e mezzo e Il Gattopardo: un confronto che, nel movimento tra il vecchio e il nuovo che caratterizza l’opera di entrambi, da parte mia ho sempre rifiutato come una contrapposizione troppo chiusa che presuma una scelta definitiva, quasi si trattasse di uno scontro tra Coppi e Bartali, capace di esaltare l’uno per distruggere l’altro; oppure, che ho accettato, se il paragone è possibile, nel senso del confronto tra Stendhal e Flaubert, ma sempre riconoscendo la genialità di entrambi.

La comunicazione. La qualità di Visconti sta anche nel fatto di non avere mai rinunciato completamente alla propria condizione di aristocratico, mostrando cosi la sincerità della sua posizione e la consapevolezza di un patrimonio personale che non poteva certo ignorare. Ma questa condizione di mancata rinuncia ha sempre creato, inevitabilmente, delle conseguenze anche nella sua opera. Per esempio, oltre i contenuti, sul terreno dei rapporti col pubblico, cioè della comunicazione. È significativo, a questo proposito, il confronto tra La terra trema e Rocco e i suoi fratelli. Nel primo film Visconti rappresenta un mondo popolare con una struttura ideologica molto avanzata: ma la forma dello spettacolo e le sue cadenze sono assolutamente impopolari, aristocratiche fino al mito e alla contemplazione: tipiche di un cinema di «élite». Nel secondo film, il regista usa, invece, strutture spettacolari molto popolari (il melodramma, il romanzo di tipo ottocentesco, le scene madri, ecc.), e dilata, all’interno del racconto, motivi e personaggi di cultura tradizionale, anche se di grande cultura, pur tentando, infine, un recupero ideologico che ha gli accenti della didascalia e dell’oratoria.

Certo, anche l’oratoria e la didascalia appartengono all’opera d’arte e hanno un effetto pratico, se noi vogliamo considerare l’elemento razionale come parte integrante del risultato estetico. Ma io credo che i momenti didascalici tocchino esclusivamente la coscienza momentanea dello spettatore; mentre i momenti pienamente riusciti — dove, cioè, ragione e sentimento si confondono nell’espressione — vanno oltre la coscienza, raggiungendo anche il subconscio e restandovi, come una più radicata memoria.

La prospettiva gerarchica. Prendiamo, ora, due film: Senso e Rocco e i suoi fratelli. Essi hanno un punto in comune. Senso è riempito dall’amore torbido, maledetto, funesto, tra Livia e Franz, mentre le sottolineature ideologiche avvengono per due vie: attraverso la figura del marchese Ussoni, che non ha un gran rilievo espressivo; e attraverso il discorso finale di Franz, che va oltre i limiti della consapevolezza probabile del personaggio (lo so che tu non sei d’accordo su questo punto: mi sgridasti anche quando io lo scrissi, la prima volta, anni fa. Ma continuo nella marachella). Rocco, a sua volta, è riempito dal conflitto tra Simone e Rocco (il demone e l’angelo, di estrazione dostoevskiana), cui si lega, un po’ in sottordine, il binomio delle donne, Nadia e la madre: una sorta di quadrilatero. A tale impalcatura-base vengono aggiunte delle code in successione: e Ciro, che è una di queste code, ha il compito di fare, a sua volta, il discorso che mette a posto l’ideologia. Ma Ciro non è un grande personaggio.

La critica d’arte figurativa conosce un procedimento, quello della «prospettiva gerarchica», che non è certo né esauriente, né risolutivo, ma può, in qualche modo, servire. Il procedimento è noto. Prendiamo a esempio una Madonna in trono e Santi. I primitivi fanno grandeggiare la Madonna anche come dimensione fisica, rispetto alle altre figure umane, che sono più piccole. Poi, nei secoli successivi, le figure umane acquistano le stesse dimensioni della Madonna: ciò vuol dire che è cresciuto il senso dell’importanza dell’uomo. In una famosa composizione di Piero della Francesca, la Flagellazione di Cristo, la scena della flagellazione è gettata in fondo al quadro. Tutto questo significa qualcosa (non c’è bisogno di chiederlo a Longhi). Poi l’uomo domina il paesaggio; poi il paesaggio domina l’uomo: e così di seguito.

Ora, applichiamo lo stesso procedimento, come una spia, a Rocco e i suoi fratelli: e immaginiamo la sua storia stesa sopra una tela, come un ritratto di famiglia. Vedremo, allora, sopra uno sfondo ambientale alla Vespignani, grandeggiare al centro del quadro le figure di Rocco e Simone, riecheggianti Chagall; ai lati, Nadia e la madre, gli altri fratelli; mentre Ciro sta davanti a tutti, ma in basso, piccolo e neorealistico, con un cartiglio in mano sul quale è scritto: «Rocco e Simone hanno torto. La verità è un’altra». (Lo stesso Visconti riconobbe il carattere didascalico di Ciro, ma disse che non gliene importava troppo: e, certo, non aveva torto, almeno nella misura in cui ciascuno di noi è tenuto a tentare di superare le posizioni più viscerali con i nuovi acquisti della ragione). Tuttavia, le dimensioni di Rocco e di Simone ci dicono che cosa sente Visconti; le dimensioni di Ciro ci dicono che cosa, infine, Visconti crede di dover pensare (rovesciando un’autodefinizione di Pascoli, si potrebbe dire, a questo punto, che Visconti è un marxista più di mente che di cuore).

Lo stesso esperimento si potrebbe fare con Senso. Ma, naturalmente, lo schematismo — e anche la goffaggine — di un simile procedimento critico diventano palesi quando si pensi che la pura intenzione espressa da Ciro, non è che non abbia un peso nelle modulazioni della parte sentita; né che Visconti non senta, sia pure a suo modo, anche il problema dei meridionali a Milano (d’altronde, Rocco è un bellissimo film); né ancora, vorrei sostenere che la qualità estetica di un’opera si misura a quintali, giacché noi conosciamo scrittori che hanno riempito pagine e pagine di nessun valore, mentre sono rimasti, che so, proprio per i frammenti e le figure minori. Ma, come dicevo all’inizio, anche una simile controprova può aiutarci a scoprire i contenuti reali e la natura di certi superamenti che, per essere fittizi o troppo rischiosi, non toccando la pienezza espressiva, non trovano neppure una loro forza storica.

Spontaneità e disciplina. Il marxismo è stato, per Visconti, il quadro nuovo in cui ha potuto sfogare molti suoi impulsi di cultura, decadente e no. Spesso è accaduto che gli impulsi diventassero troppo urgenti e uscissero dal quadro. Ma importa stabilire che essi furono, sempre, un elemento attivo della sua poetica, la quale, nella dialettica col marxismo, come un catalizzatore, ha trovato fin qui la sua novità, la sua necessità e la sua modernità. Tuttavia, poiché la storia non procede in maniera rettilinea nemmeno per un artista, non è con un teorema che stabilisca che più Visconti sarà marxista e più sarà artista, che noi potremo individuare i suoi risultati artistici: perché il compito di un artista, che pure si professi marxista, non è solo quello di essere più o meno marxista, ma è anche quello di essere intimamente e profondamente se stesso. Quest’ultima condizione gli permetterà, del resto, la necessaria libertà per avvertire e anticipare anche ciò che non è stato ancora codificato.

Renzo Renzi

(link alla prima parte di questo articolo: Luchino Visconti morte o resurrezione; segue parte terza)

2 pensieri riguardo “L’attidudine alla biografia diretta”

I commenti sono chiusi.