Gennaio 1964

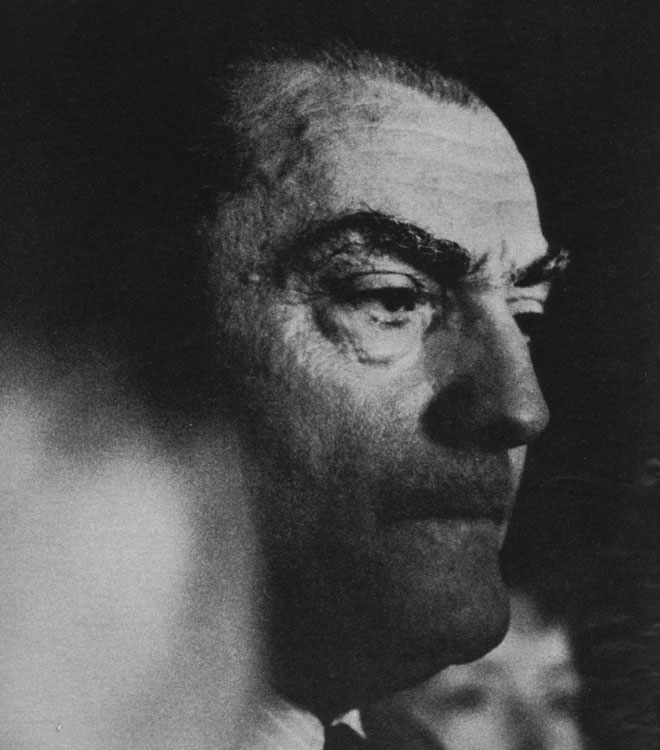

Gli inganni. Nella conclusione de Il Gattopardo, da uno storicistico «cosi accadde» (che ha un fondamento nella «rivoluzione mancata» del Risorgimento), Visconti è passato, con la riserva di un forse, a un pessimistico e quasi metafisico «cosi sempre accadrà ». Io credo che, probabilmente, Visconti — anche se ne aveva coscienza — non abbia misurato tutte le conseguenze di questo passaggio. Infatti il film, rifiutando il futuro, va oltre, aprendo le porte verso il passato. Allora bisogna cercare di capire per quali vie interne è avvenuta questa trasmutazione di valori. Una prima strada è quella della constatazione storica. Il Gattopardo, infatti, parlando di un passato, allude anche al presente. La rivoluzione mancata dei garibaldini e la trappola restauratrice, possono essere paragonate alla Resistenza, cui è seguita — secondo l’autore — una restaurazione borghese, che ha fin qui infranto tutti i sogni di palingenesi sociale. Perciò, davanti a questo ricorrente fallimento del sogno, perché non dovremmo pensare che i sogni sono destinati a fallire? (è il motivo interno anche di Le notti bianche). Ma, come mai, dalla considerazione segreta del nuovo fallimento, si passa ad una sorta di rimpianto del passato più remoto?

Può darsi, per esempio, che un grosso tranello lo abbia teso il personaggio del principe di Salina che Visconti, identificandolo con se stesso, ha finito per considerare come una sorta di «outsider» (echi di nicianesimo, di dannunzianesimo?), di «sradicato» dal suo sangue: uno spirito illuminato che supera la sua classe e che, qui, si pone in una condizione di uomo fuori dalle classi. Ma, nel film, il principe di Salina resta anche il rappresentante della sua classe, il più alto rappresentante di essa: quindi il film ci dice anche, implicitamente che, scomparsi i «gattopardi», cioè gli aristocratici, non resteranno che gli sciacalli e le pecore.

Del resto, il giudizio spietato verso la sua propria classe che Visconti ha portato in seno per tanti anni, anche qui doveva manifestarsi, specie nell’ultima grande sequenza, che doveva essere il ballo dei fantasmi macabri, dei quali avevamo visto una prima immagine, in chiesa, nella scena dell’arrivo a Donnafugata. E il ballo dei fantasmi macabri sarebbe stato — nelle consuetudini teatrali dell’autore — la catastrofe scenografica di un mondo (insieme vecchio e falsamente nuovo), al centro del quale stava l’altrettanto tipico personaggio viscontiano che prende coscienza di una dura realtà. Ma, anche qui, l’accento si è spostato e il ballo dei fantasmi macabri è diventato, benché non del tutto, il ballo degli splendidi fantasmi. Prendiamo a esempio una sola inquadratura: quella delle ragazze brutte, come scimmie petulanti, prodotti dei matrimoni tra cugini. Noi non vediamo ragazze brutte e petulanti: lo sentiamo solo dire (ecco perché la sceneggiatura non sempre è il film). Noi vediamo, piuttosto, gli stupefacenti accostamenti di colori dei loro abiti, cioè abbiamo un’impressione vivissima di bellezza: e l’eccesso di bellezza ci parla piuttosto di una nostalgia per quel mondo che di un rifiuto.

A questo punto è intervenuto quello che la psicologia analitica chiama il «complesso autonomo», cioè la forza creatrice, che ha mosso Visconti, anche malgrado il riconoscimento di certe modificazioni di significati; e ciò a causa di un altro ingranaggio psicologico, del tutto coerente: il presentimento della morte (che era del protagonista-autore) porta irresistibilmente con sé la nostalgia per un passato perduto. Dunque, al gran rifiuto di quel mondo, si mescolava una profonda nostalgia (l’equazione tra presentimento della morte e nostalgia per un passato perduto si può, ovviamente, rovesciare, dicendo che tutti gli artisti che amano il passato perduto — la letteratura della memoria: Proust non era un progetto casuale di Visconti — presuppongono un costante, segreto, presentimento della morte. Scendendo molto in basso nel terreno politico, a giusta ragione i missini sono chiamati «nostalgici»: perché, oltre ad amare apertamente, nel cerimoniale dannunziano, i simboli della morte — cioè a vivere in una tomba perenne, costruita con le proprie mani — essi sentono inconsciamente la propria morte politica, vivono segretamente in questa certezza).

Ma qual era, sul terreno storico-politico, il passato perduto del principe di Salina? Erano anche il latifondo e la mafia. Dunque, Il Gattopardo, oggettivamente, esprime una nostalgia non solo per la vita in genere — la giovinezza, le illusioni e le speranze perdute — ma anche per una preesistente situazione storico-politica (l’«ancien régime»), che resta sul fondo, come un elemento non cancellato. Cioè, voglio dire che il rifiuto di un futuro giustamente riconosciuto, nella particolare situazione storica, come pieno di inganni, non solo acquista un significato di perennità, ma — ne sono sicuro, contro tutte le intenzioni dell’autore — implica anche la restaurazione nostalgica di un passato.

Il disprezzo. C’è un aspetto de Il Gattopardo che mi diverte profondamente: ed è la sorte che l’autore riserva al povero don Calogero Sedara (Paolo Stoppa), rappresentante della borghesia in ascesa. Don Calogero, infatti, viene aggredito da una specie di «operazione Milazzo», che lo attacca idealmente sia da sinistra che da destra. Insomma, egli fa le spese di tutti. Ma, infine, l’attacco più evidente giunge da destra. Infatti il disprezzo per lui è un disprezzo da aristocratico, giudicato com’è specialmente per i suoi modi goffi e senza stile di piccolo «parvenu» ridicolo. Un marxista, nel distinguere tra aristocrazia e borghesia, avrebbe pur sempre riconosciuto al borghese qualche passo in avanti rispetto all’aristocratico feudatario. Al contrario Visconti (se non ci fosse Chevalley, intimidito e ingenuo rappresentante della borghesia piemontese, a bilanciare un poco il giudizio) gli attribuisce addirittura un grosso passo indietro, almeno sul piano della forma. Ne nasce, così, una caricatura, non senza eccessi. Infatti la figura manca persino di quel tocco di tragica terribilità che cova nell’animo di ogni siciliano. Ma Visconti non vuole riconoscergli nessuna grandezza. Don Calogero è soltanto un avido furbastro, una marionetta (così come viene maltrattata sua figlia Angelica; ma — forse a causa di un «transfert» della collera — con altri umori, essendo la fanciulla, torva, arrivista, sguaiata e minacciosa: perché tanto minacciosa? La minaccia del nuovo ceto viene, infatti, dalla parte di lei. L’eccesso della caricatura conduce, cosi, alla più brutta sequenza del film, cioè alla proclamazione dei risultati del plebiscito (il momento del trionfo dell’altro ceto), dove l’autore, per rappresentare una cerimonia falsa e stonata, calca la mano in una maniera sproporzionata per un uomo di gusto com’è lui, forse proprio a causa di un movente psicologico che travalica la misura dell’arte: e che rivela, in ogni caso (ma questo non è un difetto: è solo un carattere) l’attitudine di Visconti più al sarcasmo che all’ironia.

Il motivo dei “vinti”

A questo punto, mi viene in mente che, in genere, gli aristocratici, assai più dei borghesi, hanno uno spiccato senso delle classi sociali. Ciò dipende, forse, dal fatto che la borghesia si presentò alla ribalta della storia con ideali non classisti, unitari in senso nazionalistico: una pretesa di universalità in cui finì per credere, anche se, intanto, andava essa stessa organizzandosi come classe egemone. Ma è certo che, assai più del borghese, un aristocratico è disposto ad accogliere una suddivisione per classi. Di qui, forse, l’attitudine di Visconti a fare discorsi classisti, essendo egli — non solo per il suo marxismo — il più attento regista europeo alle differenze di classe. Con un carattere: che egli tende ad assegnare un ruolo di protagonista ai due poli estremi dello schieramento sociale: o al proletariato (e sottoproletariato) di oggi o all’aristocrazia di ieri. Fatta eccezione per i piccoli-borghesi di Le notti bianche, egli, del resto, non ha ancora tentato — almeno nel cinematografo — un dramma borghese. Forse perché Visconti, Don Calogero, lo disprezza troppo. Ha, appunto, due ragioni per disprezzarlo: una di destra e una di sinistra.

Pessimismo e Risorgimento. Il mancato riconoscimento di una funzione storicamente attiva della borghesia è ben degno del folgorante massimalismo di Visconti, il quale tende, nel giudizio, a una serie di precipitazioni totalitarie (egli non è, certo, un uomo di mezzo). Tuttavia io non credo che il Risorgimento sia stato un totale fallimento; così come non credo che lo sia stato la Resistenza. È vero, invece, che il Risorgimento ha avuto esiti soltanto borghesi e non più ampiamente e compiutamente popolari. Cosi come è vero che, dopo la Resistenza, la forza del rinnovamento ha trovato ostacoli che pareva di non dovere incontrare.

Visconti ha fatto due film sul Risorgimento: Senso e Il Gattopardo. Nel primo, dando una versione negativa dei suoi esiti, vi aveva tuttavia impresso uno spirito polemico di denuncia (un prodotto dell’«uomo in rivolta» che è in lui), il quale doveva servire di sprone, per portare avanti ciò che, allora, era stato soffocato. Nel secondo, questo spirito di denuncia si attenua grandemente e la rabbia cede il posto all’amarezza. Così Visconti ha sempre parlato, fin qui, di vinti-vincitori, come s’è scritto più volte. Oggi tende a parlare di vinti in senso assoluto. Cioè il motivo dei vinti — che c’è sempre stato — ha preso il sopravvento, è rimasto quasi solo in campo. Egli ha anche dichiarato mirabilmente, a proposito di Rocco: «…il mio pessimismo è soltanto quello della intelligenza, mai quello della volontà». Ma ora pare che ceda anche la volontà. Tutto ciò nasce, sul piano personale, da una grossa propensione di fondo al pessimismo e al parlare dei vinti. Questo pessimismo viene, oggi, alimentato da unadiagnosi del presente che ha molte ragioni, nel constatare la nuova rivoluzione mancata: ma, nella diagnosi, si esercita non solo una polemica contro la borghesia restauratrice (cioè «gli altri»): ciò che garantirebbe la forza conclusiva dell’invettiva. Si esercita anche una segreta constatazione della crisi dei propri ideali. Quanto sia profonda questa crisi non posso saperlo. Ma è certo che il sospetto segreto della crisi dei propri ideali serpeggia tormentato nell’animo di un certo numero di intellettuali di sinistra.

Per intendere questi fenomeni bisogna, in ogni caso, dare una spiegazione anche a un fatto molto curioso: negli ultimi tempi il partito comunista ha visto diminuire abbastanza vistosamente il numero degli iscritti, mentre — altrettanto vistosamente — ha visto aumentare il numero dei voti. Le spiegazioni possono essere tante. Per conto mio, ne tento una, magari grossolana, ma la tento. Ciò significa, a mio parere, che il comunismo, in Italia, tende a trasformarsi da «milizia» a movimento di opinione. Cioè esso si allarga proprio nel momento in cui i suoi aderenti mostrano chiari segni di disimpegno. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il comunismo sta perdendo certi suoi caratteri mitologici, palingenetici, religiosi — quelli che reclamano più fortemente una disciplina — a vantaggio di altri caratteri, che potremmo chiamare laici e persino borghesi. Cioè, esso accentua la propria forza di movimento di riscatto economico (si sindacalizza), mentre decade un poco come filosofia e come concezione del mondo, sul quale terreno apre dei vuoti. Così accade che la civiltà del benessere di tipo borghese (col suo feticismo dei beni materiali), nei ceti popolari, in Italia, tenda a passare attraverso il comunismo, mettendo un poco in crisi quelle istanze di radicale rinnovamento dei rapporti umani, nel senso della giustizia e della libertà, che pure erano la parte essenziale dell’ideologia primitiva.

A questo punto occorre parlare del comunismo di Visconti per dire che — data la provenienza sociale del nostro autore — esso non è nato, certamente, da istanze economiche, cioè dalla necessità di aderire al movimento che si presentava come il più efficiente per soddisfare bisogni materiali primari, a lungo repressi (queste erano le spinte degli operai e dei contadini, le spinte degli «altri»). Esso è nato, invece, da un bisogno intellettuale — e anche un tantino estetico, com’è nel carattere di tutte le adesioni intellettuali — di trovare una nuova filosofia o mitologia e di partecipare, da uomini moderni, a un grosso movimento di storica palingenesi: aggiungendosi la spinta di precise ragioni morali (le vittorie dei vinti di Visconti non erano, forse, tutte vittorie morali?).

Non pare, dunque, strano che, nel momento in cui il comunismo accentua, per forza di cose, il proprio carattere di movimento di riscatto economico, mentre — paradossalmente — mostra segni di crisi come filosofia (il paradosso nasce dal fatto che il cedimento teorico si accompagna proprio a una vittoria pratica che conferma, in parte, la teoria), entri in crisi, di pari passo, il comunismo di Visconti, giacché sono proprio le ragioni della sua adesione che non lo convincono più.

Renzo Renzi

(link alla prima parte di questo articolo: Luchino Visconti morte o resurrezione; alla seconda: L’attitudine alla biografia diretta, segue parte quarta e fine).

Un pensiero riguardo “Il complesso autonomo”

I commenti sono chiusi.