Gennaio 1964

Allora, tali ragioni, svincolandosi dal concreto movimento storico, tendono a isolarsi nell’ontologia, producendo la fuga verso un bisogno di assoluto, che è poi la ricerca di un nuovo assoluto, dal momento che anche il comunismo era stato per Visconti un assoluto (e chiedo scusa del bisticcio: ma il ciclo è concluso). Se ho parlato di queste cose — scandalizzando, forse, gli ultimi cultori di un’imprecisata estetica pura — è perché queste cose riguardano la poetica del nostro autore, assai da vicino. Esse ci dicono, del resto, in quale prospettiva bisogna vedere l’operazione culturale e artistica che Visconti ha compiuto, fin qui, con tutta la sua opera: e quale comunismo è servito a fare da reagente alla sua educazione aristocratica e ottocentesca.

La logica della catastrofe. Non mi pare del tutto esatto, in ogni caso, affermare che Ussoni, ne Il Gattopardo, non c’è: almeno nella misura in cui Visconti dispone, fin dall’inizio, la sua materia secondo una versione storica del Risorgimento che ha molti caratteri dell’interpretazione marxista. Ma, se proprio vogliamo vedere in scena il personaggio e non soltanto il suo significato (che già basterebbe), ebbene, occorre dire che, qui, egli è soprattutto Tancredi: aggiungendo tuttavia che, ancora in questo luogo, egli incontra undisastro assai più grande di quello di Custoza (di cui non era responsabile), poiché il suo è un disastro ideologico e morale. Tancredi, del resto, nel finale, si lega curiosamente, per contrasto, al destino dello zio; sono, infatti, due rese: una (quella di Tancredi) morale; l’altra (quella del Principe di Salina) prevalentemente biologica: due rese al dio della Storia, che diventa, qui, anche un dio della natura (o un dio padre) e che è sempre, comunque, un fato (ma il senso di « vanitas vanitatum » del ballo finale indica già una posizione religiosa).

Tuttavia, il ballo finale è pieno di morti ammazzati, in relazione tra loro: oltre il coro danzante e bello, il generale Pallavicino viene impiccato, col giudizio che si dà di lui, come un nazista al processo di Norimberga; Tancredi e Angelica sono, infine, fucilati sul divano dall’invidia — vendetta — rimpianto — disprezzo dell’autore-protagonista verso i due giovani: perché sono giovani e perché sono carichi di protervo cinismo (essi diventeranno la coppia de Il lavoro); Don Calogero è ridotto in mutande, poi fucilato in carrozza dagli stessi spari che, intanto, uccidono concretamente i popolani siciliani i quali avevano creduto alla verghiana «Libertà». È, insomma, la logica della catastrofe, come nella tragedia shakesperiana, quando i cadaveri si accumulano in scena perché muore l’eroe. Allora, biblicamente, «muoia Sansone con tutti i filistei». Oppure: «Après moi la deluge». Morto l’eroe, perché il mondo dovrebbe continuare a esistere? Ma qui è, infine, Amleto che muore. Egli ha compiuto una strage, ma è colto da un dubbio: sarà legittima la mia strage? S’è voltato indietro un momento. Passa un prete. E se ci fosse un aldilà? Non può risolvere il dubbio. Si avvia —come la contessa Serpieri — verso la zona d’ombra della morte.

La polifonia e il dolore. C’è una nota definizione di Merleau-Ponty che dice: «Il filosofo si riconosce dal fatto che egli ha, inseparabilmente, il gusto dell’evidenza e il senso dell’ambiguità. Quando egli si limita a subire l’ambiguità, questa prende il nome di equivocità». Una tale definizione potrebbe servire anche per l’artista: e per Visconti, inparticolare, giacché i suoi rischi sarebbero proprio quelli di cadere dall’ambiguità nell’equivocità se — come succede, invece, ne Il Gattopardo — egli non trovasse il modo, in tutta la seconda parte, di restare nell’ambiguità, tramite la presenza di un autentico sentimento poetico. Ambiguità uguale a polifonia. Il grande ballo finale è l’occasione in cui si intrecciano tutti i motivi: quelli palesemente in scena e quelli — segreti — che ho cercato, fin qui, di individuare attraverso un procedimento di dissonanza, ma che sono resi omogenei e consonanti dall’altezza della tensione morale che si manifesta attraverso il protagonista e la presenza emozionante del suo dolore. Mi pare chiaro, infatti, che Visconti riesce infine a esprimere con profonda sincerità il travaglio drammatico che lo affatica in questo momento: in lui, più che scetticismo, c’è dramma, giacché egli è sempre «impegnato», anche quando pare che disarmi. Allora, attraverso gli splendidi e intensi primi piani del protagonista, noi sentiamo che — salva restando ogni possibile riserva ideologica — dobbiamo tributargli la nostra ammirazione, costretti come siamo a partecipare della sua pena amara, che tocca la pena di tutti. Ciò vuol dire che, infine, il principe di Salina riesce a vincere la partita, superando e la classe e il particolare momento, per diventare un uomo come noi. L’orgoglio ha ceduto davanti alla misura della vita.

In conclusione. Se Il Gattopardo può interpretarsi anche come la storia di un declino di certe posizioni marxiste (il percorso del film può avere anche questo significato); se è vero che la maggior artisticità del film si trova nella seconda parte; se è vero, ancora, come dice Gramsci, che, quando un contenuto dà luogo a poesia, ciò significa che quel contenuto è vivo nella società e nel tempo in cui si manifesta: allora possiamo giungere al paradosso che proprio Gramsci ci fornisce uno strumento per capire una crisi, sia pure parziale, della sua parte, inducendo i marxisti che vogliono rifiutare questa crisi a correre contro Il Gattopardo, per negargli ogni valore di poesia.

Ma, per uscire dal paradosso, mi pare più giusto pensare che un certo «refoulement» di Visconti può segnare — come dicevo all’inizio — l’apertura di una problematica nuova, che riguarda non soltanto il nostro autore, ma tutti noi. In questo senso, Il Gattopardo è un film destinato a indicare un momento del nostro cinema e della nostra cultura: un momento importante che esige di essere superato. In ogni caso, fin dall’inizio, ho cercato di portare ragioni anche per mostrare in qual modo Il Gattopardo sia un film d’oggi, di questa «belle époque» del miracolo economico, ancora più falsa della precedente. Cioè, voglio dire che capisco Visconti.

Attendendo il futuro

Ma ora sia concesso anche a me, nel clima del film, di versare una lacrima, per dire che è assai triste che noi dobbiamo, intanto, riconoscerci in conclusioni come quelle de Il Gattopardo; e che si stava assai meglio ai tempi del «film di denuncia», quando non erano ancora venuti né il romanzo né i personaggi, per parlarci di morte (non era, del resto, facile prevedere, allora, che il secondo episodio de La terra trema sarebbe stato Il Gattopardo). In questa constatazione c’è, anche in me, un motivo «nostalgico», che comporta forse il presentimento della vacuità di questo mio tentativo critico. Ma se è così, cioè se il tentativo è privo di senso, tanto meglio. Ciò significa che hai ragione tu in tutto e per tutto e che vale la pena, ancora e sempre, di combattere in una certa direzione, senza lasciarsi mangiare troppo, come faccio io, dai problemi e dai dubbi (benché sia certo che anche tu hai e hai sempre avuto i tuoi problemi).

Adesso debbo aggiungere che, volutamente, non ho parlato dei rapporti tra il film e il romanzo d’origine (benché un tale studio sarebbe stato certamente interessante), perché mi pare che Il Gattopardo sia, completamente, un film di Visconti (e della sua «équipe»). Naturalmente, in esso, è facile trovare spostamenti di accenti — rispetto a certe opere precedenti — che hanno un peso notevole ai fini del significato conclusivo. Ma voglio ripetere che il Visconti de Il Gattopardo è, in qualche modo, il Visconti di sempre: che certi motivi fondamentali sono sempre presenti — e artisticamente operanti — anche in film come La terra trema, Senso, Rocco e i suoi fratelli: e che non si possono saltare certi film, se si vuol dare una versione veridica della sua opera, finché non si riesce a dimostrare che le ambivalenze e le complessità del nostro autore lo conducono addirittura a uno sdoppiamento di personalità. Ciò che non è, nella maniera più assoluta.

Sarà lecito, invece, parlare di opere maggiori e di opere minori: ma sempre tenendo presente che ci troviamo di fronte a un autore (la facilità dei rimandi da un film all’altro è il segno non ultimo di questo fatto), e non soltanto a un occasionale manipolatore di storie, come ce ne sono tanti. Allora le opere maggiori servono a illuminare le minori, e viceversa. Naturalmente non vorrei che si pensasse che la condizione di autore presuppone la chiusura in una gabbia e che Visconti, per quanto dirà e per quanto farà in futuro, rimescolerà sempre le stesse cose: giacché ciascuno di noi è chiamato continuamente a tentare di superare se stesso. Ma è indubbio che esiste una persistenza di certi caratteri e che il mistero e la meraviglia del futuro stanno anche nel fatto di non sapere mai di preciso quali essi siano veramente e come ci faranno reagire di fronte a un mondo in continuo movimento.

Ho finito, per ora. So che alcuni di questi appunti — spero pochi — non troveranno il conforto del tuo consenso. Ma ho voluto introdurli nel discorso, anche per ricordare affettuosamente le grandi dispute intorno a Visconti, che facevamo quando, nei tempi andati, io venivo a passare la fine d’anno a Milano, Allora, dopo avere ascoltato certe mie affermazioni blasfeme, tu urlavi: e io, davanti a quel fuoco bianco, un poco mi spaventavo e un poco cercavo nuovi argomenti per farlo fiammeggiare di più, come in una festa. Infatti erano dispute, nel loro fondo, tanto cortesi e appassionate che non hanno mai intaccato la nostra più che ventennale amicizia. Perciò rievochiamole ancora una volta e non mettiamoci una pietra sopra. Del resto, tu mi offri un fiore d’oro. E io, come il Buddha, lo alzo e sorrido.

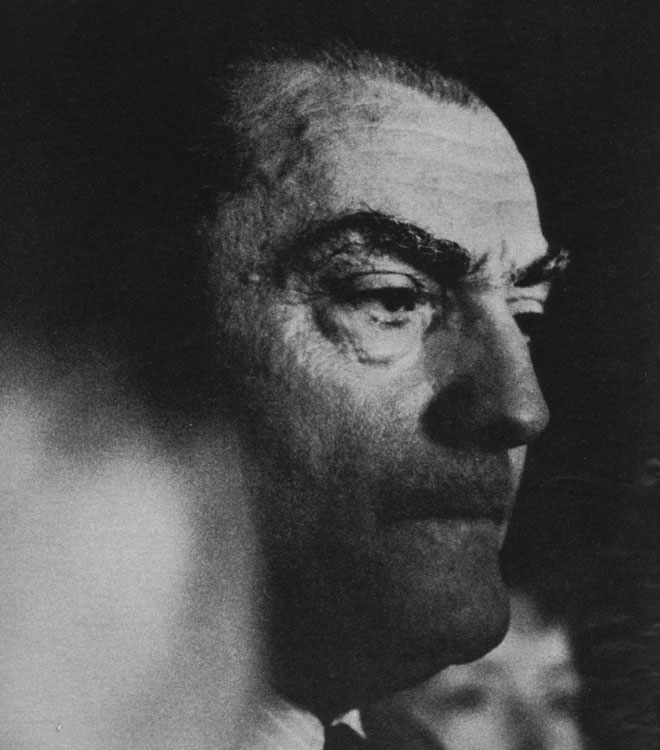

Renzo Renzi

(link alla prima parte di questo articolo Luchino Visconti morte o resurrezione; alla seconda L’attitudine alla biografia diretta; alla terza Il complesso autonomo)